从《民法典》居住权立法,看居住权制度的演变与发展(上)

发布时间:2020-07-30 作者:

2020年5月28日,中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第三次表决通过了《中华人民共和国民法典》,其中第二编物权编第十四章第366条-371条首次通过法律对我国居住权制度作出了规定。在此之前,我国居住权立法曾在2002年进入《物权法草案》,但在2006年第5稿中被删除。经历了该制度“从有到无”的跌宕起伏后,《民法典》物权编给了我们一个重新思考居住权制度价值的机会,本文也将从居住权的起源及域外立法、我国居住权的司法实践及面临的困境、立法现状及其发展等方面对这一问题进行梳理。由于篇幅较长,分为上下两篇发布。

上篇主要对居住权制度的起源、域外立法以及我国司法实践的现状进行介绍。

正文共:5245字

预计阅读时间:13分钟

居住权滥觞于罗马法,是非所有人对他人所有的房屋进行居住的权利。古罗马法对役权制度采用人役权、地役权二分体系。居住权在整个罗马法体系中属于人役权的一种,而人役权隶属于役权这个上位概念。罗马法把人役权分为用益权、使用权及居住权,相关原始文献资料集中呈现于《学说汇纂》第7卷(D7)、优士丁尼《法学阶梯》第2编第4章(I.2,4)以及《优士丁尼法典》第3卷第33篇(C.3,33)。[1]

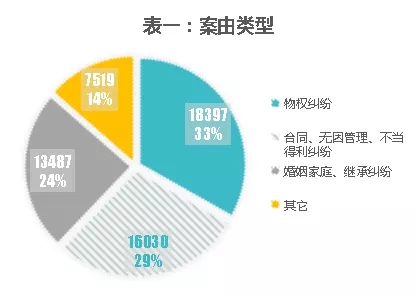

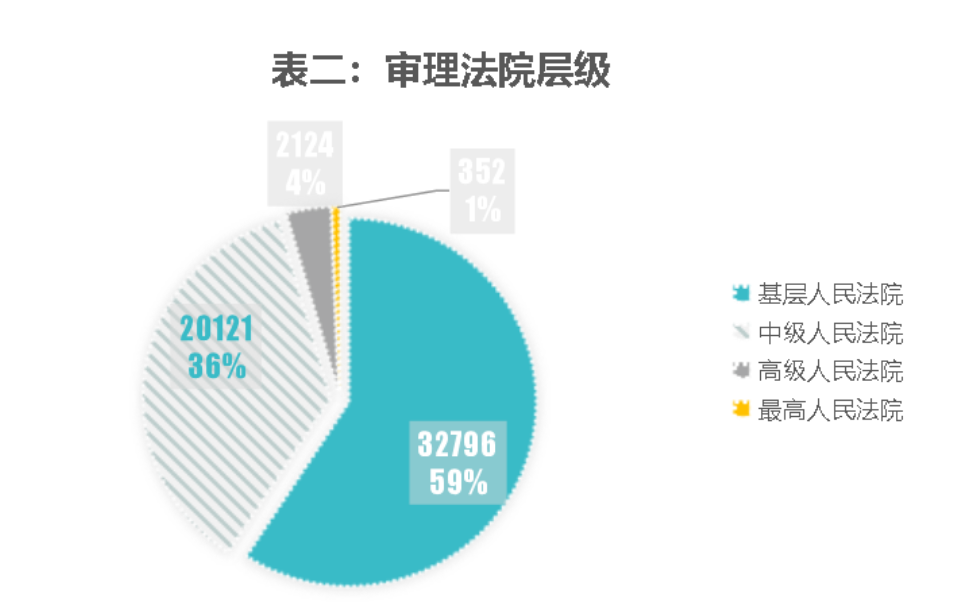

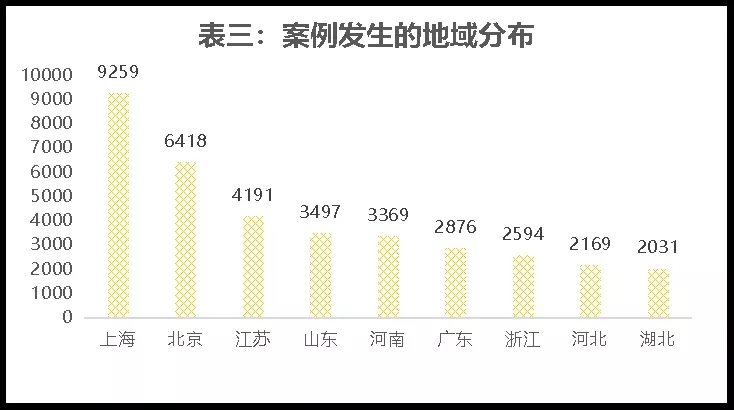

作为居住权的母权形态,用益权产生于公元前3 世纪末到公元前2 世纪初之间。随后,在公元前1 世纪左右出现了使用权, 它与用益权的差别在于权利人没有收取孳息的权利。[2]此外,习俗中还存在着居住权,在尚未成为独立的市民法上的权利类型之前,居住的权利作为真实社会中常态化的生活需求于日常语言中频繁使用,被视为介于习俗与法律之间的事实权利状态。用益权出现在公元前3世纪前后,是一种依照物的经济用途,对他人之物进行使用和收益的权利。源于与遗产继承有关的提供生活扶助性质的社会需求,是法学家解释与裁判官以及习俗三者共同努力的产物。[3]它的技术核心在于孳息的主观化,只要能够满足人的需求的,都可以看作是对孳息的获取,由此对物的“使用”和“收益”变成同质性的权能。但是对于不能产生孳息的物,或者所有权人只是想设立一个能够直接使用但不获取孳息的权利,此时它的内容就不是“用益”而只是“使用”,于是在用益权产生后的一个世纪,出现了一种与之结构相同但内容更为狭窄的权利,只能满足单纯的个人使用,这就是“使用权”。因此,在居住权出现之前,罗马法中已经具备了“用益权”和“使用权”,只要在一处房屋上设立这些权利即可实现近似居住权的效果。[4]随着保障“夫权婚姻”或者生父家长权之下的婚姻中的女性丧偶后的生存利益,以及家主去世后奴隶的正常生活的现实需求愈发普遍,民众在面对房屋和居住事宜时往往不会用准确的术语去设定“房屋的用益权”或者“房屋的使用权”,而是直接提出了“居住权”或者“以居住权为目的的用益权”、“以居住权为目的的使用权”这样的表达。这样一来,法学家们在此种权利该类推适用“用益权”还是“使用权”的问题上无法达成一致意见,最终在公元六世纪优士丁尼不得不通过立法对居住权进行了专门的规定。主要包括:1、居住权是受遗赠人终身享有的权利;2、居住权人对房屋的权利只限于他本人,以及其妻子、子女、被释自由人和向他的奴隶那样供他使用自由人在房屋中居住;3、居住权人不得将他的权利转移于第三人,居住权不因未行使或人格减等而消灭;4、居住权人可以出租其居住权等。[5]社会发展至今,虽然“夫权婚姻”和奴隶制已经退出历史舞台,但世界上不少国家仍对居住权制度予以了保留或重构。自近代法典化运动以来,欧陆国家的主要民法典,如《法国民法典》、《德国民法典》、《瑞士民法典》等均将罗马法对役权体系的划分加以继受并有所发展。《瑞士民法典》第776条第1款规定:“居住权,是指居住于住宅内或住宅某部分的权利”。该法典对限制物权进行了规定,其中役权包括地役权、人役权,人役权又包括居住权和用益权等,这里的居住权仅仅是一种使用权。《法国民法典》几乎完整地移植了罗马法中人役权和地役权额的二元结构体系。但是该法典中的居住权相比于使用权,其在内容上却受到了一定的限制,比如不得处分和继承,例如该法典第634条规定:“居住权既不得转让,也不得出租”。作为大陆法系国家第二部重要民法典的《德国民法典》,在“役权”一章中对居住权做了如下定义,在排除了所有权人的情况下,将建筑物或建筑物的某一部分作为住宅加以使用的权利也能够作为限制的人役权而设定。和地役权相比,限制的人役权强调的是为某一特定的人设定的役权,而不是为了行使土地的利益,相比于用益物权,限制的人役权具有只能在不动产上设立,而且只能为某一特定的人设定的特点。1951年德国的《住宅所有权及其长期居住权法》则设立了长期居住权,规定居住权可以转让和继承,并且居住权人可以从事出租等用益物活动。[6]这使得居住权摆脱了人身专属的属性,兼具有收益的功能。由于中西方社会背景不同,包括日本、韩国、我国台湾地区在内的东亚地区并未继受在大陆法系中成熟的包括居住权在内的人役权制度。我国台湾地区民法典的立法理由特别指出不采纳人役权概念的原因:“欧洲诸国民法于地役权及人役权皆设有规定,唯东西习惯不同,人之役权仅为东亚各国所无,日本民法仅规定地役权,而于人之役权无明文,台湾地区习惯与日本相同,故本法只设地役权也。”[7]这与东亚地区的居住权立法现状相符。但是随着社会发展,近年来日本民法的改革中也开始对居住权进行关注,越来越多学者主张于学理和立法上建构人役权制度,在修改其民法的过程中更是明确提出了人役权的立法化应成为日本民法改革的方向之一。[8]我国现行民事基本立法对于居住权规范尚付阙如,但司法实践中居住权的案例层出不穷而其法理多有抵牾。根据对“Alpha”等我国裁判文书案例库公开的生效判决书进行检索,同时以“居住权”、“民事”、“判决”为关键词,检索期间为2002年1月1日至2020年7月6日,得到案例55433件。以该数据为基础样本进行分析。首先从案由数量上看,物权纠纷案例18397件,合同、无因管理、不当得利纠纷16030件,婚姻家庭、继承纠纷13487件,分别占基础案例样本33.2%、28.9%、24.3%。可见除了婚姻和合同领域,我国司法实践中存在着大量与居住权相关的物权纠纷。其次从审理法院的层级上看,经基层人民法院裁判作出判决的数量为32796,占基础样本的59.2%;经中级人民法院判决的有20121件,占36.4%;经高级人民法院判决的有2124件,经最高人民法院判决仅352件,占比分别为3.8%和0.6%。说明其一,居住权涉及民生和基本人权,当事人上诉率高;其二,在法律没有明文规定的情况下,无法再通过申诉对权益进行保障。再次从案例发生的地域上看,居住权纠纷多发生在上海、北京、江苏、山东、河南、广东、浙江、河北以及湖北等经济较为发达的地区,案例数量依次为9259、6418、4191、3497、3369、2876、2594、2169、2031件。可以看出在以上地区随着经济的发展,住房问题以及成为居民关注的重要问题,由此引发的居住权诉讼纠纷尤为突出。考虑到尚有未诉至法院及经法院调解、或审理未纳入案例库中的案件,可以判断出现实生活中发生的居住权纠纷案件数量更多、地域更广。而在我国实体法欠缺居住权制度的现实情况下,涉案民众主要依赖生活经验,自发创设出近似的居住权形态。而法官相较于立法者,则更敏锐的觉察到民众对保障居住权的需求,在物权法定原则的框架内,依靠多种法律解释方式对居住权进行保护。第一,公序良俗原则。在现有的有关居住权的唯一一件公报案例“刘柯妤诉刘茂勇、周忠容共有房屋分割案”[9]中,刘柯妤系刘茂勇、周忠容之女,对三人共有房产占份额90%,根据《中华人民共和国物权法》第九十七条,其有权决定本案讼争房屋的处分。但该房产系刘茂勇、周忠容唯一可行使居住权的场所,法院根据《中华人民共和国物权法》第七条的公序良俗原则,认为按份共有人刘柯妤要求其父母转让房产份额(各5%)的诉求将损害父母的居住权、徒增其父母的担忧,与善良风俗、传统美德不符,从而驳回了其要求分割的诉讼请求,从“按份共有权-居住权-公序良俗原则”三个方面对公民居住权进行了严密的保障。第二,物权解释。一是将居住权解释为为“完全所有权”,即将当事人享有的居住权等同于所有权,如海南省高级人民法院对“李运喜诉杨林、陈英豪撤销之诉纠纷案”作出的(2014)琼民一终字第55号民事判决书,认同破产国企员工对其购买的所在企业的房屋享有居住权和处置权。二是将居住权解释为“共同共有权”,如上海市第一中级人民法院在(2018)沪01民终1697号“刘振清诉陈士荣排除妨害纠纷一案”的民事判决书中,基于“系争房屋归刘振清、陈士荣、以及双方之子陈某三人所有”的事实认定,得出“刘振清对系争房屋享有当然居住权,任何人不得妨碍其形式合法权益”的结论。三是将居住权理解为大陆法系传统民法中的人役权,如浙江省高级人民法院在(2013)浙民提字第82号产权确认纠纷一案的民事判决书中,基于妹妹朱砚敏与姐姐朱研灵的“让与居住”之约定,首先将该约定定性为亲属间的居住权让与,其次推定该居住权的期限为终身,再次基于姐妹的特定身份,认定朱研灵享有的居住权不得转让或者继承,由此清晰地勾勒出大陆法系传统中的居住权形态。第三,债权解释。如在四川省高级人民法院(2018)川民再672号“钟薇、中国农业银行成都市锦江支行金融借款合同纠纷案”民事判决书中,法院认为钟薇对诉争房屋的享有的居住权仅为基于房屋买卖合同之债而产生的债权请求权,而农行锦江支行对诉争房屋享有的是担保物权,一般法理是物权优于债权。第四,程序性保护。例如在云南省高级人民法院(2018)云民终390号“邹文勇诉云南正达矿业小额贷款股份有限公司案外人执行异议之诉纠纷案”中,判决认为《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第29条相较于第28条,不需要异议申请人在查封前已合法占有房屋并支付全部价款,但必须严格限定在“用于居住且买受人名下无其他用于居住的房屋”条件下,目的在于保护购房消费者的基本居住权。此外,在我国民事执行程序中也规定了对强制执行的限制,根据最高人民法院2005年1月1日颁布的《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》,对被执行人及其家属生活必需的居住房屋可以查封,但不得进行拍卖、变卖或抵债;对超过生活必需的居住房屋,经执行人申请并在保障其最低生活标准必须居住房屋后可以执行。这一执行规定充分反映了我国司法程序在面对居住权与债权冲突时的博弈。第五,善意取得和恶意串通。在居住权对抗第三人效力的司法实践中,法官根据买受人在购买所有权时是否知道居住权的存在,对第三人的“善意”进行判断,如果第三人明知所有权上存在居住权负担而进行交易,则不能取得房屋的所有权,如赤峰市元宝山区人民法院对“崔光祖诉崔晓华、王金玲、那荣君、于彩珍确认合同无效纠纷一案”作出的(2014)元民初字第1549号民事判决书中载明“本案第三、四被告明知第一、二被告房产尚未取得完全处分权,仍购买涉案房屋,并且该房屋交易价格并不合理,该房屋并未实际交付给第三、四被告使用,因此,该购买行为不属于善意取得”。另外,类似案件中法官还可依据《合同法》第52条第2款所规定的“恶意串通,损害第三人利益”而认定所有权人和第三人之间的买卖合同无效。与之相反,如果买受人不知道出卖人出售的是负担居住权的房屋,则可以取得所有权,如上海市第一中级人民法院对“黄三妹等诉沈玉根等其他所有权纠纷一案”作出的(2014)沪一中民二(民)终字第707号民事判决书中,法官认为被上诉人上门查看了房屋并进行录像,当时上诉人家中无其他家人在场,本案没有证据证明被告在取得系争房屋的抵押权时明知或应知出卖人无权处分房屋,符合善意取得的条件。[1]汪洋:《从用益权到居住权:罗马法人役权的流变史》,载《学术月刊》2019年7月第51卷,第102页。[2]肖俊:《罗马法中非典型物权形态的解释方法研究——以使用权、居住权的形成史为中心的考察》,载《求是学刊》2012年第1期,第86-91页。[3]肖俊:《罗马法中非典型物权形态的解释方法研究——以使用权、居住权的形成史为中心的考察》,载《求是学刊》2012年第1期,第86-91页。[4]肖俊:《“居住”如何成为一种物权——从罗马法传统到当代中国居住权立法》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2019年第3期,第99页。[5]周五四:《法德居住权制度的比较研究》,载《沈阳工程学院学报》2007年10月第三卷第四期,第556页。[6]杨晓凝:《居住权在我国的适用性》,载《法制博览》2019年第27期,第112页。[7]王泽鉴:《民法物权》,北京大学出版社2009年版,第324页。[8]陈华彬:《人役权制度的构建》,载《比较法研究》2019年第2期,第54页。